リヴォルヴ学校教育研究所 > ライズ学園日記

ライズ学園日記

小さなラブ&リー農園に行ってきました~ライズ学園日記~

更新がご無沙汰してしまい、大変申し訳ありません。

ライズ学園の子どもたちは、今年度も個性を光らせながら様々な活動をしています!

下記、5月20日(月)雨の農園体験@小さなラブ&リー農園のご報告です。

この日の朝は霧雨が降ったり止んだりしていましたが、農園主の糸永さんとスタッフで相談のうえ、決行することに。

着いたらすぐに、ビニールハウスの中に招いていただきました。

なんとそこには、カセットコンロの上にお湯を沸かした鍋と、たくさんのお野菜がずらり。

糸永さんが用意しておいてくださったのでした。

「前回の作業を覚えてる?何を植えたんだっけ?」

糸永さんの問いかけで、去年のことをいろいろと思い出しながら、みんなが五感と第六感を磨く意欲に燃えてきたら・・・

「野菜しゃぶしゃぶ」タイム!

水菜もレタスもこうやってお湯に通すだけ。

野菜だけでも美味しい。

ポン酢などをつけたら、さらに美味しいんです!

みんな、もりもり食べていました。

そのあとは、イチゴの収穫作業。

ピークはとうに越してしまったので、この日に収穫できるまでもってくれるかなとみんなで心配をしていたのですが、ちゃんともってくれました!

11月に植えた苗が、半年を経てようやく実になるまでを考えたら、ほんとうに貴重なイチゴです。

こんな風に、大きいの、小さいの、いろんな形のイチゴがあって、でもみんな濃い味がする。

ライズのみんなのようです。

収穫したイチゴを囲んでみんなでパチリ✩

そのあとは、農園の観察。

このときみんなの後ろに見えているのがライ麦。

ライ麦を刈り取って干して、スイカの敷き藁(しきわら)にします。

このスイカがまた被災地に届けられる。

この農園の中では、またはこの農園を中心として、すべてのものがより良い循環を生み出しています。

最後に、ラッカセイの種も植えました。

「これ植えたら、ほんとにあのラッカセイが育つの?」

だって、食べたことのあるラッカセイそのもの。

半信半疑のみんな。

どんな風に成長するのか、楽しみです。

糸永さんのジョークやリズムにどんどんついていくみんな。

(取り残されがちなスタッフ(笑))

最後に、ビニールハウスの中で集合写真。

雨の中の農業体験、どうだったでしょうか。

「なんか強烈な思い出になりそう」

「雨の音っていいよね」

こんな声が聞こえてきました。

野菜も虫も人も、同じ自然の中で生きている。

雨の中の農業体験に、そんな感覚を研ぎ澄まされたような気がします。

糸永さん、体験の用意や日々の農園管理だけでなく、子どもたちに農園の様子をマメにお伝えいただいたり、収穫したものを持ってきてくださったり、本当にありがとうございます。

実はこの日、ラヂオつくばの市民レポーター、ポップコーンさんも来てくださり、自然なかたちで取材をしてくださいました。ありがとうございました。

このときの様子が、6月23日(日)18時〜18時半、ラヂオつくばで紹介される予定です。

ぜひお聞きください!

✩ラヂオつくば インターネットで放送をお楽しみいただけます

本屋さんでびっくり!~ライズ学園日記~

ライズ学園では、昨日、みんなで本屋さんに行きました。都内に住む方から、本を購入してくださいとご寄附をいただいたのです。

子ども達は、どんな本を選んできたと思いますか?

新聞の書評欄から候補に挙がったのが、「137億年の物語 宇宙が始まってから今日までの全歴史」(クリストファー・ロイド 文藝春秋)。

これだけでも驚かせられていたのですが、小学6年生の男の子に「どんな本がほしいの?」と聞くと、「きょすうのじょうちょ」という答え。私は一瞬ぽかんとしてしまいました。

本屋さんに行って、またびっくり! 「虚数の情緒-中学生からの全方位独学法」(吉田 武 東海大学出版会)は1,000ページにもなる大書です。副題には「中学生からの…」とはありますが、彼はそれでもまだ小学生です。

「ページ数から考えれば、安いと思うよ。だけどまず、少し読んでから決めたら」と、私は私でそのすぐに近くにあった別の本を読みだしました。

「うーん」

「やっぱりむずかしい?」

「いや、おもしろそうだけど … 高いから …」

「大丈夫でしょ、きっと。君が読みたいなら買おう!」

しばらく店内を歩き回っていて「決められない」といっていた中学3年生の女の子が選んできた本は、「乳幼児は世界をどう理解しているか:実験で読みとく赤ちゃんと幼児の心」(外山 紀子他 新曜社)。

「ことばと思考」(今井むつみ 岩波新書)を「おもしろかった」とわずか2、3日で読了していた彼女は、私が個人で買った「脳はいかにして言語を生みだすか」(武田 暁他 講談社)を見て、「それもおもしろそう。読みたい」と言います。

「火の鳥 全巻」(手塚 治虫 角川文庫)なども買いましたが、(マンガとはいえ、これはこれで素晴らしいですよね)、子ども達の知的好奇心にはびっくり!

最初にお話しした男の子に、

「算数は苦手って言ってなかった?」と聞くと、彼は「計算は苦手だけど … 」と言います。

ライズ学園には、本当におもしろい子が集まってきます。前に座談会形式の講演会で、「おもしろい」といったら「子どもを侮辱している」と感想に書かれたことがありましたが、私は彼らのことを本当に「おもしろい」と思いますし、彼らといることをとても楽しく思います。ちなみに「おもしろい」は、もともと「目の前が明るくなる様子」を表した言葉だそうです。彼らと接していると、まさに「目の前が明るくなる」ような気がします。

不登校も、それ自体は決して問題ではないと思います。問題であるとしたら、それは不登校になることによって、自信を失ってしまうことだと思います。

力不足も否めないのですが、私達スタッフが常に心がけているのは、一人ひとりに異なる可能性の芽を、大切に育むことです。

私自身も、元は公立学校の教師です。普通の学校を全否定するつもりはありません。しかしそれが、すべての子ども達に効率的に質の高い教育の機会を与えるため「観光バス」だとしたら、私達は「タクシー」になりたいと思っています。子ども達には、様々な学びの機会が与えられて然るべきだと思います。この子たちには、自分のペースで、ゆっくりと歩いて行ってほしいと思います。

そして子ども達に、年に何度となく話をするのは、ライズ学園が多くの人々の善意で支えられていうということ、感謝の気持ちを忘れずにいようということです。

最後になりましたが、寄附をいただいたSさんには心からの感謝を申し上げたいと思います。

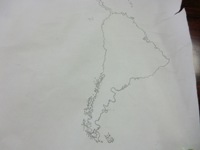

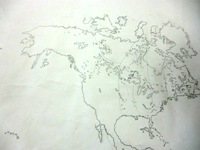

切り紙「日本地図」~ライズ学園日記~

今日のフリータイムで小学生K君が作った切り紙「日本地図」です!

きちんと形を記憶していて、それをはさみで器用に表現できる のがすごい!

ちなみに、手書き世界地図も製作中。できあがりが楽しみです☆

お楽しみ会をしました! ~ライズ学園日記~

3月19日は、今年度のしめくくりとして、お楽しみ会をしました。

今回のメニューは・・・

ピザ・チキンのトマト煮・コンソメスープ・バナナケーキでした。

ピザチームは、中山さんとYくん。

前回(クリスマス会)で調理したときに子ども達から「おいしい!」と大好評だったため、今回は3枚から4枚に増量しました。4枚作るのは大変!でも、前回もピザ担当だった2人がそろえばなんのその!

粉の分量をはかり、テキパキと生地作りをしていました。さすが!

出来上がった生地を少し寝かせてから、ホットプレートでじっくり焼いていきます。

味付けは、トマトソースとグラタンソースの2種類。トッピングは、ウインナー・ベーコン・コーン・サラダほうんそう。トッピングの段階になると、他の子ども達もやってきて、みんなでワイワイ盛り付けました。

「マヨネーズが苦手な子がいるから、1枚はマヨネーズ抜きにしよう!」などど、子ども達同士の優しい気配りもありました。

そして、おいしいピザの完成!

チキンのトマト煮は、Yくん・Kくん・Kくんが担当しました。

まずは、材料の下ごしらえです。

鶏もも肉は、Yくんが切りました。皮の部分が切れにくい上に4枚もあり、量が多い!でも、手馴れた様子でテキパキとさばいていました。

ジャガイモの皮むきは、KくんとKくんがしました。2人でピーラー片手に肩を寄せ合い、丁寧にむいていました。

にんじん・ジャガイモは、スープチームのSさん・Rさんが一緒に切ってくれました。

「これぐらいの大きさでいい?」とRさん、「いや、もうちょっと小さい方がいいよ。」とSさん。

2人でおしゃべりしながら楽しそうに切っていました。

さばいた材料は、鍋に入れてトマト缶・ブイヨンなどを加えて、味付けしました。

コトコト煮込んで出来上がり!

コンソメスープ・バナナケーキは、北村さんとMさん・Kさん・Rさん・Sさんが作りました。

Mさん・Kさんがバナナを切り、ホットケーキミックスなどの材料と混ぜ合わせます。

すべての材料を混ぜ合わせたら、炊飯器に投入! あとは、炊飯ボタンを押すだけです。

コンソメスープは、Sさん・Rさんがきった具材とウインナーを鍋に入れて、煮込みました。

Kさんが野菜の灰汁を丁寧にとって、完成!

予定の時間よりだいぶ早くに調理が終わりました。あらためて子ども達パワーはすごい!と感じました。

あまった時間は、片付けをしながらテーブルセッティング。 Rさんが持ってきてくれたオーストラリアのお菓子やSさんが持ってきてくれてお菓子も一緒に並べて、豪華な食卓の完成!

中山さんのいただきますの挨拶とともに、会食タイムのスタート。

炊飯器バナナケーキは、蒸気口から生地が漏れ出し、ホットプレートで焼きなおすというハプニングがありましたが、その他は好評! どの子も美味しいといいながら、食べていました。

みんなで作った料理だからいっそう美味しいね☆

食べ終えた後は、お菓子タイム。めずらしい外国のお菓子に一喜一憂したりしながら、楽しい時間を過ごしました。

会食後は、一年を振り返るスライドショーをみました。

去年の春のお花見から今年の3月の筑波山遠足まで・・こどもたちがしてきたたくさんの活動がおさめられたスライドショー。ぐっときますね。

こどもたちも、「あのころは、髪が長かった」などそれぞれの変化をみつけたりしながら、楽しそうに見ていました。

最後は、修了式。

ライズ学園には、学年で区切って卒業という概念はありませんが、ひとつの節目としての修了式をします。

今年は、Yくん・Rさん・Sさんがその節目を迎えます。

小野村先生のお話の後、ひとりひとりに修了証書が手渡されました。

感謝する心を忘れずに、自分らしく歩んでいってほしいという想いでいっぱいです。

認定NPO法人になりました!

リヴォルヴ学校教育研究所が 「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」 として認められました。

この認定は、 運営組織や活動が適正で、公益の増進に寄与するための要件を満たす団体として、茨城県知事から与えられたものです。

✩詳細は、内閣府ホームページ「認定NPO法人制度」https://www.npo-homepage.go.jp/found/index.html

認定NPO法人には、個人が法人へ寄付をした場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができるなどの特典があります。

✩詳細は、内閣府ホームページ「寄附を知ろう」https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu_sirou.html

こうして活動を継続し、認定をいただけたのもみなさんのご支持があったからこそです。

まずはこの場をお借りして、心よりのお礼を申し上げます。

ライズタイム「災害時に必要なものをそろえよう!」~ライズ学園日記~

1月のライズタイムでは、「ライフラインがストップした時にどうするか?」をみんなで考えました。

今回は、災害が起き 3日間ライズ学園で過ごすことを前提に、本当に必要な物はなにか?他のもので代用することができるか?何個必要か?実際に準備でできることを食糧班・衛生班・生活復旧班の3班に分かれ、話合いをしました。

ワークは、1月のライズタイム(ライフラインがストップした時の対処法)で子どもたちが考えた災害グッズリストをベースにして進めました。

まずは、前回のワークのおさらいと今回のワークの説明をしました。

いつものことながら、子どもたちはみんな集中して説明を聞いています。

この一年間、”防災”をテーマにライズタイムをすすめてきましたが、みんなの真剣で前向きな姿勢にはいつも驚かされます。

そして、実際に話し合いのスタート!

食糧班は、Kaさん・Koくん・Keくん です。

食糧班では、災害時は、飲み水が貴重ということから、調理に水を使わない食品や洗う必要のない紙製の食器を使うことアイディアを考えだしていました。

Kaさんは、みんなが発言しやすいように質問するなどして、話し合いをリードしていました。

Koくんは、話合いが進むにつれて考えが深まってきて、「主食はみんなで分け合って食べられるものがいい。」と述べていました。

Keくんは、「乾パンは必要。でもその他に甘いものも必要。」と述べて、参考資料からビスコを選んで提案していました。

どの子も、ライズのみんなの三日間の食料と献立を考えなくては!と責任感をもって一生懸命に考えていました。

衛生班は、Rさん・Yくん・Sくん です。

お風呂が入れないことを、どう解決するか考えていた時、Rさんが「お風呂がないなら、シャワーをつくればいい。」と一言。周りの友達も、「うん。ビニール袋に水を入れて、つるせばシャワーができるんじゃない。」「そうしよう。」と子どもたちの話合いによって、現実のものになってきます。

しかし、水が貴重だということを話すと、「じゃあ、水のいらないシャンプーがあるよね。」とお風呂が入れない状況の解決策を次々に考えだしていました。

Sくんをはじめ、救急箱の整理も丁寧にしていました。

生活復旧班は、Yくん、Mさん、Sさんです。

Yくんは、「ライターは火力の強いターボライターのほうが役に立つじゃん。」などと持ち前の防災知識をもとに、積極的に話し合いをリードしていました。

Sさんは、購入せずにライズにあるもので代用できるものはないか?という観点で意見を述べていました。

Mさんは、他のメンバーから意見をもとめられると自分の意見を述べますが、他のメンバーが出した意見にもしっかり耳を傾けていました。

みんなで作ったリストを、スタッフでまた話し合い、来年度の災害時の避難グッズとして、ライズ学園に常備します。

〜1年間の振り返りと、防災カードづくり〜

次の週には、1年間の振り返りをしました。写真スライドを見ながら、来ていなかった子もしっかり復習。

避難経路マップも確認しました。

備えあれば憂いなし。

ライズのみんなは、どこで災害にあっても、落ち着いて自分の命を守り、他の命も守れる人になっていると思います。

1年間お疲れ様でした。

「LED✩光りもの実験✩」教室が開催されました(ライズ学園日記 カルチャー教室)

本日の理科実験教室の講師は、久保 利加子さんです!

お題は、「光りもの実験」。LEDの仕組みについても学びました。

久保さんのリュックの中から、いろんな色のぬいぐるみやスリッパ(!)が出てきて、ホワイトボードに貼りついています。

暗くして赤い光を当てると色がわからなくなって・・・、

また電気をつけるとちゃんとわかる。

電気や太陽の光(白色光)には、いろいろな色の光が混ざっているから、それぞれの色が見えるんだそうです。

LEDと電球の違いを信号機で実感。

Ks君とYs君が、実演に協力してくれました。

久保さんが、本当の信号機に使われている電球を持ってきてくれたのでびっくりでした!

そのほかにも、

赤い羽根で、指が透けて見える実験をしたり、

分光シートで蛍光灯を見てみたり(虹色に見えます)、

いろんな実験を通して、光のこと、LEDのことを知りました。

久保さんのアイディア力で作られた、身近な材料を使っての素敵なイルミネーション工作も体験。

プラスチックのカップに絵を書いて、中に3色LEDライトをゴムでつるし、ゆらゆら揺れるイルミネーション。

アルミカップを下に置けば、さらにキラキラします✩

最後に一斉に点灯させたイルミネーションの様子は、下記動画をご覧ください。

盛り上がりました〜。

久保さん、わかりやすく楽しい理科教室をありがとうございました。

太鼓ワークショップが開催されました(ライズ学園日記 カルチャー教室)

幻想的な「田井ミュージアム」のステージで、ライズ学園のカルチャー教室として太鼓ワークショップが開催されました。

講師は、NPO法人自然生クラブ代表 柳瀬 敬さんです。

柳瀬さんの太鼓ワークショップは、とにかく太鼓をたたき続けるところから始まります。

そのなかでも、一人ひとりのたたき方が影響しあって、いろいろなリズムや強弱が生まれてくるから不思議です。

中学生Y君。沖縄太鼓を2つも確保して、勢いよくたたいているうちに、寝ながら打法!

自分のリズムでたたき続けます。

いつの間にか30分経過。

「あ~つかれた~」とみんなで寝転がって、柳瀬さんとお話した後には、柳瀬さんのたたき方を真似して太鼓をたたいてみました。

これがけっこう大変ですが、おもしろいのです。

1時間のワークショップはあっという間に終わって、帰りのバスの中では元気にしりとりして帰りました。

人間の内臓一つ一つは、ちゃんとリズムを打っていて、そんなリズムを波打たせる太鼓には自律神経を高める力があるそうです。

生きる力がわいてくることを実感した太鼓ワークショップでした!

柳瀬さんありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

ライズタイム「ライフラインがストップしたら?」「災害伝言ダイヤルの使い方」を実施しました

ライズタイムでは、災害時のためのワークを一年通して行ってきました。

ライズ学園の周囲を歩き、ハザードマップを作成したり、天災の時の身の守り方などをみんなで話合いながら学んできました。

今回のライズタイムは 「ライフラインがストップしたら何が必要になるか?」をみんなで考えました。

2チームにわかれ、自分の意見をポストイットに書いて、大きな模造紙にぺたぺたと貼っていきます。

水道がストップしたらどうする?の所では、

KSさんの「もしもの時のために、ライズに飲料水を置いておけばいいんだ。」と、非常用に水を備蓄しておくことを提案。

Rさんは、「自動販売機からとってくる。」

と一言。災害時には、飲料水が無料で提供される自販機もあるそうです。Rさんの情報量には驚かされます。

「水が使えないということは、トイレも使えないよね。」とのスタッフの言葉に、「我慢する!」「簡易トイレをつくる!」など、いろいろな意見が出てきます。

電気がストップした時には、

「ライズにある理科の実験道具を使って、がんばる!」とKAさん

暖房器具が使えずに、寒いときはどうする?のところでは、

「みんなで、集まってあたたまる。」とKTさん。

模造紙には、いっぱいのポストイットが貼られていきます。

その後、二つのグループで話合われたことを発表していきます。

1つ目のグループの司会はYKさん。

はきはきと、簡潔にまとめて発表していきます。

「水道が使えないときは、~の意見がでました。」

随時、グループの友達が補足もしながら、上手に発表していました。

2つ目のグループの司会はKTさん。

楽しい冗談をまじえながら、流暢に発表していきます。

聞いている子どもたちも、楽しい雰囲気につられて笑顔になっていました。

ライズの電話をオンフックにして、実際にメッセージを入れたり聞いたりしてみました。

ライフラインがストップした時にどうするか?

次回は、みんなで考えたことの中から、ライズ学園でできることを準備していきます。

いばらき未来基金フェスタが開催されます

私たちの暮らしている茨城県には、いまさまざまな課題があります。それらの課題解決に取り組む地域のNPOやボランティア活動にあたたかいお金がもっと集まれば、豊かな未来を育むことができます。

フェスティバルに参加して、いばらきの未来を一緒に考えてみませんか?

当日は、リヴォルヴも「いばらきの未来をつくるNPO」として、プレゼンテーションおよびブースを出展します。

みなさま是非お運びください!!

☆ いばらき未来基金フェスタ案内ホームページはこちら