RISE English Course 英語カレンダー練習シート の販売を開始しました

RISE English Course 英語カレンダーに準拠した練習シート(実用新案登録出願中)が完成しました。

英語カレンダー(無料ダウンロード可)、指導者用の手引きTips(無料ダウンロード可)と3点セットで、

1日1単語×365日=2,000単語以上!

ぜひお使いになって見て下さい。

☆ RISE English Course 英語カレンダー練習シートの詳細はこちらから↓

https://rise.gr.jp/manaby/revolve_kyouzai/english_calender_worksheet

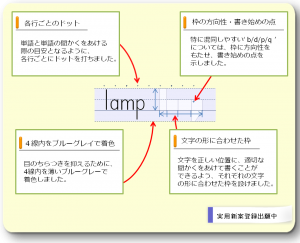

RISE English Course 英語カレンダー練習シート♪総合的な英語力を伸ばす♪ 練習シートといえども、ここでの練習目的は「書くこと」ではなく、英単語が「読めるようにすること」です。文字と音の関係を理解している子は、そうでない子の何倍もの速さで「聞く力」など総合的な英語力を伸ばすことができます。 ※ シートはダウンロード販売で、個人用 200円、学校・教室用 400円です。 |

☆ RISE English Course 英語カレンダー練習シートの詳細はこちらから↓

https://rise.gr.jp/manaby/revolve_kyouzai/english_calender_worksheet

英語研究成果報告書をUPしました~研究成果~

リヴォルヴでは、教科指導法や子ども達のつまずきについての研究も行っています。

それらの研究と長年の実践が、ライズ学園での指導や、教材開発に繋がっているのです。

2011年度には、日本財団から助成を受け、日本人EFL学習者の「読み書き困難」実態調査と支援方法に関する実証研究を行いました。

小中学生の英語の読み困難にスポットをあて、音韻的気づきと読む力の相関性を調査研究しました。

そして、その結果を、2012年10月6日~8日に仙台市で行われた 一般社団法人 日本LD学会 第21回大会で発表(ポスター発表)しました。

持参した240冊の報告書も2日目のお昼にはすべてなくなってしまい、多くの方に関心をもっていただけたのだと思いました。

ポスターの内容は、リヴォルヴホームページ>学会発表の記録 からご覧いただけます。

報告書は、日本財団のホームページに掲載されています。こちらからご覧いただけます。

今回の調査研究のキーワードとなったのが「音韻的気づき」です。

日本人が英語を苦手としがちな理由の1つとしてあげられるのが、「音韻的気づき」の不足、そして「音の足し算」への不慣れです。これに慣れれば、一見難しそうな単語もかんたんに読み書きできるようになります。

そこで、楽しみながら「音の足し算・引き算」に慣れることができる、「RISE English Course 英語カレンダー」を作成しました。

毎日1単語ずつの練習で、‘ in ⇔ sin ⇔ sing ⇔ sting ⇔ string ’などの単語が練習ぜずともスラスラ読める、書けるように!

リヴォルヴのホームページから無料ダウンロードができますので、是非お使いください。

★ 「RISE English Course 英語カレンダー」はこちからら

RISE English Course 英語カレンダー(無料)4か月分をダウンロードできます

もうすぐ新学期ですね。

学校でもご家庭でも使える「RISE English Course 英語カレンダー」4か月分をアップしました。

https://rise.gr.jp/manaby/revolve_kyouzai/calender_free

春休み(3月)スタート版をご利用の方、新学期(4月)スタート版をご利用の方、それぞれにご活用いただけるようになっております。ご意見・ご感想もお待ちしております。

「いばらきの子育てどう(Do)?プロジェクト」を始動しました

「子育てどう?」から始まる、

|

みんなで茨城の子育ての今を見つめてみませんか。 ―いばらきの子育てどう(Do)?プロジェクト Webサイト― ★茨城の子育て環境をもっと良くするために、皆さんのリアルな声と力を集めていきたいので、下記facebookへのご参加をどうぞよろしくお願いいたします。プロジェクト初期は、主に、未就学児の子育てに関わっていらっしゃる方のご参加をお待ちしています。 ―いばらきの子育てどう(Do)?プロジェクト facebookページ― |

無料メルマガ「オノムの英語の学び方・教え方 vol.17」〜日本語と英語:異なる点と似ている点(後半)〜

オノムの 英語の学び方 教え方【vol.17】◆◇◆ 2013年3月26日(火)発行

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

~ オノムの 英語の学び方 教え方 ~

――――――――――――――――――――――――――――― vol.17

どうしたら、苦手を克服し、英語が得意になれるのか?

英語の勉強方法、教え方に迷っているあなたに、長年、学習につまずきがちな

子ども達の指導にあたる筆者が、最新の学習理論に基づいた具体的な学習方法

をわかりやすくアドバイス!

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

4.1 日本語と英語:異なる点と似ている点(後半)

みなさんは‘Talking Twin Babies’ という動画をご覧になったことがありますか。

この動画を見ていると、遠い私たちの祖先もこんな言葉を話していたのかな、と思わされます。

まだの方がいらしたら、以下のサイトでご覧になってみてください。

http://www.youtube.com/watch?v=_JmA2ClUvUY

よく聞いていると手前の子は「タタタタ?」と

最後を上げ気味にして何かを聞いているのに対して、

奥にいる子は文末を下げ調子にし、質問に答えているように聞こえます。

そこには「文法」らしきものの、芽生えも感じられます。

先回は、「見た目はかなり違うパンとクラッカーもレシピの違いは大さじ1杯のイーストだけ。

似たところなど何ひとつなさそうな言語も、実はレシピのほんの1カ所が違うだけかもしれない」

というベーカーの言葉を引用しました。

しかしこれは、「レシピがほんの1か所違っただけで、

言語はかなり違ったものになってしまう」ともとれます。

そこで今回は文法における日本語と英語の違い、ベーカーがいうところの

「ほんの1か所」とは何かについてお話ししたいと思います。

その答えは、簡単です。

日本語では「主語 + 目的語 + 動詞(S + O + V)」を原則とするのに対して、

英語では「主語 + 動詞 + 目的語(S+ V + O)」となるということです。

細部を見れば、日本語と英語の文法の違いは「ほんの1か所」どころではありません。

しかしさまざまな違いを生むもととなっているのは、

「目的語 → 動詞(O + V)」なのか「動詞 → 目的語(V + O)」なのかという

語順の違いにあります。

私は今、不登校の子ども達や英語を極端に苦手とする子ども達に、

個別に近い形で英語を教えていますので、その子によって指導方法や手順を少しずつ変えています。

しかしこの違いについては、‘I play tennis.’程度の文が読めるようになった段階で、

「‘テニスを + する’と‘play + tennis’との違い、後々、ここが大切だから確認しておこう」と、

一度は説明するようにしています。

そして高校レベルの複雑な文にふれる前に、何度も繰り返しこの点を確認します。

最近では高校生になってから、「どうしても英語が苦手で…」といって

私の教室にやってくる生徒も増えています。

そんな子ども達にこの話をすると、誰もがみな判で押したように

「そんなことはもう知っています」と言います。

しかし、私自身のこれまでの経験から言えることは、かなり多くの生徒が、

わかっているつもりだけで実際にはよくわかっていないということです。

以下の文はかなり複雑なので、英語が苦手という方は読み飛ばしていただいて結構なのですが、

語順の違いをきちんと理解できていない生徒が、

大学入試を前にしてこのような文に出くわすともうお手上げ状態になってしまいます。

‘ One of the reason for the popularity of tea-based drinks / might be / that many people like to have a non-sweetened green tea drink / with the rice balls / that they buy at convenience stores. ’

この文を単純にすると、「これはペンです」という文と同じように

‘This + is + a pen.’

‘The reason + is(may be) + that 以下’

となり、「(お茶の人気の)理由はこれこれです」と言っていることがわかります。

そしてその‘that 以下’が、

many people like green tea

みんな甘くないお茶が好きなんです。

with the rice balls ← they buy at convenience stores

コンビニで買った → おにぎりを食べるときには。

と、分解することができます。

日本語とは語順がまったくといっていいほど違っていますが、

その違いは、「目的語 → 動詞(O + V)」なのか

「動詞 → 目的語(V + O)」なのかということに起因しています。

(‘This is a pen.’は「S+ V +C」ですが)

‘I studied English last night.:昨夜、英語を勉強した’や

‘I went to Hokkaido to ski.:北海道にスキーをしに行った’程度までの文であれば、

この違いを意識しなくても、何となく文意を理解できます。

しかし上のように構造が複雑な文では、直感的な理解は難しくなります。

そして語順の違いに対する意識の不足は、次のような誤訳を生みます。

‘I milk cows every morning.’

× 私は毎朝、ミルクを飲みます。

(○ 私は毎朝、牛の乳しぼりをします。)

ここで‘milk’は「乳しぼりをする」という動詞で使われていますが、

生徒の多くは‘milk’は「牛乳」だと思い込んでいます。

このような誤訳をする生徒に「どの単語を見て‘飲む’としたの?」と尋ねると、

少し考えてから「cows?」、中には「morning ?」と答える子もいます。

これでは、語いを増やすことも難しくなります。

「並べ替え問題」に強くなるためのポイントをお話しした際にもふれましたが、

このような文は「私は毎朝、‘cow’を‘milk’します」ってどういうことだろう、

と考えられるようにすることが大切です。

私は子ども達に、脳をWindowsのコンピュータに例えて、

「みなさんは生まれたときに、日本語版Windowsを選びました。

でも、英語を勉強するときには、これを英語版にする必要があります。

それにはまず、日本語で‘あなたを + 愛している’というところを、

英語では‘love + you’の順にするということを覚えてください」と話します。

そしてさらに、「コンピュータならちょっと設定を変えるだけかもしれないけど、

長年、日本語版Windowsに慣れた人の脳は、簡単には切り替えができません。

だから少しずつ慣れていきましょう」とします。

さて、今回はこの辺りまでとしたいと思いますが、このメールマガジンそのものも、

次回をもってとりあえず休刊とさせていただきたいと思います。

次回は、今回の内容とも関連しながら、これまでを振り返り、

日本人はなぜ英語を苦手としがちなのか、どうしたらその苦手を克服できるのか

についてお話ししたいと思います。

◎「RISE英語(4線)ノート」には、苦手を防ぐ工夫がいっぱい!

もう新学期の準備はお済みですか?

英語用の練習ノートと言えば、中学1年生用は幅が広く、学年が進むにつれて幅が狭くというのが常識ですが、ただ広ければ書きやすいというものではありませんし、高校生でも幅の狭すぎるノートはおすすめできません。

「RISE英語(4線)ノート」には、「音の足し算・引き算」に慣れるための工夫の他、苦手をふせぎ得意を伸ばす工夫がいっぱいです。

また、このノートの販売によって得られた収益は、印刷製本費などを差し引いた全額を東日本大震災被災児童生徒の支援に充てます。

「森の教材館マナビィ」https://rise.gr.jp/manaby で販売しておりますので、ぜひ一度お手にとってみてください。

お楽しみ会をしました! ~ライズ学園日記~

3月19日は、今年度のしめくくりとして、お楽しみ会をしました。

今回のメニューは・・・

ピザ・チキンのトマト煮・コンソメスープ・バナナケーキでした。

ピザチームは、中山さんとYくん。

前回(クリスマス会)で調理したときに子ども達から「おいしい!」と大好評だったため、今回は3枚から4枚に増量しました。4枚作るのは大変!でも、前回もピザ担当だった2人がそろえばなんのその!

粉の分量をはかり、テキパキと生地作りをしていました。さすが!

出来上がった生地を少し寝かせてから、ホットプレートでじっくり焼いていきます。

味付けは、トマトソースとグラタンソースの2種類。トッピングは、ウインナー・ベーコン・コーン・サラダほうんそう。トッピングの段階になると、他の子ども達もやってきて、みんなでワイワイ盛り付けました。

「マヨネーズが苦手な子がいるから、1枚はマヨネーズ抜きにしよう!」などど、子ども達同士の優しい気配りもありました。

そして、おいしいピザの完成!

チキンのトマト煮は、Yくん・Kくん・Kくんが担当しました。

まずは、材料の下ごしらえです。

鶏もも肉は、Yくんが切りました。皮の部分が切れにくい上に4枚もあり、量が多い!でも、手馴れた様子でテキパキとさばいていました。

ジャガイモの皮むきは、KくんとKくんがしました。2人でピーラー片手に肩を寄せ合い、丁寧にむいていました。

にんじん・ジャガイモは、スープチームのSさん・Rさんが一緒に切ってくれました。

「これぐらいの大きさでいい?」とRさん、「いや、もうちょっと小さい方がいいよ。」とSさん。

2人でおしゃべりしながら楽しそうに切っていました。

さばいた材料は、鍋に入れてトマト缶・ブイヨンなどを加えて、味付けしました。

コトコト煮込んで出来上がり!

コンソメスープ・バナナケーキは、北村さんとMさん・Kさん・Rさん・Sさんが作りました。

Mさん・Kさんがバナナを切り、ホットケーキミックスなどの材料と混ぜ合わせます。

すべての材料を混ぜ合わせたら、炊飯器に投入! あとは、炊飯ボタンを押すだけです。

コンソメスープは、Sさん・Rさんがきった具材とウインナーを鍋に入れて、煮込みました。

Kさんが野菜の灰汁を丁寧にとって、完成!

予定の時間よりだいぶ早くに調理が終わりました。あらためて子ども達パワーはすごい!と感じました。

あまった時間は、片付けをしながらテーブルセッティング。 Rさんが持ってきてくれたオーストラリアのお菓子やSさんが持ってきてくれてお菓子も一緒に並べて、豪華な食卓の完成!

中山さんのいただきますの挨拶とともに、会食タイムのスタート。

炊飯器バナナケーキは、蒸気口から生地が漏れ出し、ホットプレートで焼きなおすというハプニングがありましたが、その他は好評! どの子も美味しいといいながら、食べていました。

みんなで作った料理だからいっそう美味しいね☆

食べ終えた後は、お菓子タイム。めずらしい外国のお菓子に一喜一憂したりしながら、楽しい時間を過ごしました。

会食後は、一年を振り返るスライドショーをみました。

去年の春のお花見から今年の3月の筑波山遠足まで・・こどもたちがしてきたたくさんの活動がおさめられたスライドショー。ぐっときますね。

こどもたちも、「あのころは、髪が長かった」などそれぞれの変化をみつけたりしながら、楽しそうに見ていました。

最後は、修了式。

ライズ学園には、学年で区切って卒業という概念はありませんが、ひとつの節目としての修了式をします。

今年は、Yくん・Rさん・Sさんがその節目を迎えます。

小野村先生のお話の後、ひとりひとりに修了証書が手渡されました。

感謝する心を忘れずに、自分らしく歩んでいってほしいという想いでいっぱいです。

認定NPO法人になりました!

リヴォルヴ学校教育研究所が 「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」 として認められました。

この認定は、 運営組織や活動が適正で、公益の増進に寄与するための要件を満たす団体として、茨城県知事から与えられたものです。

✩詳細は、内閣府ホームページ「認定NPO法人制度」https://www.npo-homepage.go.jp/found/index.html

認定NPO法人には、個人が法人へ寄付をした場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができるなどの特典があります。

✩詳細は、内閣府ホームページ「寄附を知ろう」https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu_sirou.html

こうして活動を継続し、認定をいただけたのもみなさんのご支持があったからこそです。

まずはこの場をお借りして、心よりのお礼を申し上げます。

無料メルマガ「オノムの英語の学び方・教え方 vol.16」〜日本語と英語:異なる点と似ている点(前半)〜

オノムの 英語の学び方 教え方【vol.16】◆◇◆ 2013年3月10日(日)発行

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

~ オノムの 英語の学び方 教え方 ~

――――――――――――――――――――――――――――― vol.16

どうしたら、苦手を克服し、英語が得意になれるのか?

英語の勉強方法、教え方に迷っているあなたに、長年、学習につまずきがちな

子ども達の指導にあたる筆者が、最新の学習理論に基づいた具体的な学習方法

をわかりやすくアドバイス!

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

4.1 日本語と英語:異なる点と似ている点(前半)

教室からの帰り道、ふと見ると、早咲きの梅が満開になっていました。

あの震災から、2年になるのですね。

細々とですが、私達は被災した子ども達の支援活動を続けています。

みなさんのお知り合いで、近々結婚されるなど、

切手やハガキをまとめて購入される方はいらっしゃいませんか。

当法人では、全国のみなさんからお届けいただいた未使用葉書を

切手と交換し、これを現金化することで、

小中学校に花苗をお届けするなどしています。

ぜひ、みなさんもお力をお貸しください。

詳しくは、リヴォルヴ学校教育研究所のFacebook(https://rise.gr.jp/)

からお入りいただけます)をご覧ください。

さて、昨年発行した第4号で、日本語のオノマトペ(擬音語、擬態語)と

英語の間には不思議なくらい通じるものがあるとお話ししたのを

覚えてらっしゃいますか。

模擬単語テストの中で、(10)「かすかな光り:gleam」を

思い出していただくためのヒントとして、

「初めの2文字は‘gloss:つや / 光沢’‘glory:栄光’と同じ」

をあげました。

この3語に共通しているのは「光」ですね。

日本語でも「ギラギラ光る」と言うように、

英語でも‘gl-’は光を表す語に用いられます。

日本語と英語は意外と似ている。

違いは違いとして確認した上で、どこがどう似ているかに気づけば、

より効率的な英語学習が可能になります。

といわれても、ピンとこない方が多いかと思います。

他にも「スルっと滑る」と「slip:滑る」「slide:滑る」、

「じっとしている」と「stand:立っている」「stay:…のままでいる」

など多くの例をあげることができますが、

たいていは「そんなの偶然でしょう」と笑われてしまいます。

これまでの常識では、

「日本語は英語からもっとも掛け離れた位置にある似ても似つかない言語」

とされてきましたから、それも当然かもしれません。

世界で使われている言語を「主語が省略できるかどうか」などの

基準でグループ分けをすると、

日本語と英語はほとんどの点で異なるグループに属することがわかります。

英語で‘I love you.’というところを日本語ではふつう「愛している」

としか言いません。

「あなたを愛している」ということはあっても、

「私はあなたを愛している」ということはまれです。

しかしある著名な言語学者は、

「見た目はかなり違うパンとクラッカーもレシピの違いは

大さじ1杯のイーストだけ。(日本語と英語のように)

似たところなど何ひとつなさそうな言語も、

実はレシピのほんの1カ所が違うだけかもしれない」

と言っています。

このような考え方は、言語学以外の研究からも

支持されるようになってきています。

今、地球上に暮らすすべての人の祖先は、

ある限られた地域で生まれ、世界中に広がっていったとされます(単一起源説)。

だとすれば、私達の祖先も、英語を母語とする人々の祖先も、

遠い昔は同じような言葉を話していたと考えるのが自然です。

まだわずかですが、このような考え方を支持する論文も発表され始めています。

極論すれば、英語は日本語の方言であり、

日本語は英語の方言であるともいえそうです。

栃木弁と茨城弁はよく似ていますが、

同じ日本語でも鹿児島弁とはずいぶん違っています。

いわゆる「沖縄弁」は、「琉球諸語」として日本語とは別の言語

とされるて然るべきです。

しかし鹿児島弁を日本語ではないと考える人はまずいませんし、

「琉球諸語」までを日本語と考えている人もいます。

政治的な問題を脇に置くとすれば、

要は、言語と言語の間の距離感の問題です。

生物の進化について研究する人々からも、

興味深い報告がなされています。

魚類と哺乳類であるクジラやイルカなど、

別々の場所で進化した系統的にも異なるグループに

属する生物の姿かたちが、不思議なくらいに似てくる

という進化の不思議についてです。

今はそのほとんどが絶滅してしまった有袋類(カンガルーなど)と

お腹の中で子育てをする真獣類(私達もここに入ります)

の進化を見ても、そこには偶然とは思えない共通性があるそうです。

興味がある方は

「収斂進化(しゅうれんしんか)」で検索をしてみてください。

端的に言えば、進化には必然性があるらしいということです。

大昔は同じ言葉を話していたとしても、日本語と英語が

ずいぶんとかけ離れていることは間違いありません。

しかし言語も生物と同じように似たような進化をとげるとするならば、

やはり日本語と英語は、まったく似ていないとするほうが不自然で、

似ていてあたり前だという結論にたどり着きます。

先ほどご紹介した言語学者マーク・C・ベーカーが

その著書「言語のレシピ」でふれているのは、文法に関する問題です。

しかし音や音から受ける印象についても、同じことが言えそうです。

‘dam:ダム’と唇を閉じればいかにも「流れをせき止める」感じがしますが、

これをもし‘dash’としたら水が勢いよく吹き出してきてしまいそうです。

‘put’‘push’‘pull’のうちのどれが「押す」でどれが「引く」か

と言われれば、やはり何となく「push:押す」「pull:引く」だ

という気がしませんか。

このような音から受ける印象は、どうやらすべての人に共通するようです。

外国語を学ぶ際には、「音韻的気づき」が非常に重要な役割を

果たすこともわかってきています。

「音韻的気づき」などというと難しそうですが、

それは本来だれもが少なからずもっているもの、

「何となくそんな気がする」という「何となく」にあたるものだといってよいでしょう。

金曜日の小学生のクラスで、「‘新鮮’は‘fresh’、

じゃ‘新鮮じゃない’は何て言うの?」という質問がでました。

‘stale’と答えると、子ども達は「いかにも古くなっていそう!」

と笑っていました。

‘stale’と「捨てる」がここまで似ているのは、偶然かと思います。

しかしここで大切なのは、子ども達がごく自然に

「‘fresh’はいかにも‘新鮮そう’だけど」としていることです。

先回、高校生が‘decline’の意味を尋ねられて、「音からして何となく‘減少’していそうな感じ」と言っていたことも思い出してみてください。

‘gl-’は「ギラギラ」、‘sl-’は「スルっ」に似ているかどうかは別としても、

このような「音に対する気づき」は、英語を英語のまま理解することにもつながります。

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

《今日のポイント》

・ さまざまなの研究の結果から、世界中の言語は1つの言語から

枝分かれしていったのではないかと考えられるようになってきている。

・ 日本語と英語にも、偶然で済ませることができない類似点がある。

特に「音から受ける印象」については全人類に共通するのではないかと

言われ始めている。

(今回の内容について本格的な研究はまだ少なく、仮説の域を脱するものでは

ありません。)

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

◎「RISE英語(4線)ノート」には、苦手を防ぐ工夫がいっぱい!

印刷製本費などを差し引いた利益の全額を東日本大震災被災児童生徒の支援に

充てます。

「森の教材館マナビィ」https://rise.gr.jp/manaby で販売しておりますので、

ぜひ一度ごらんください。

次回は「日本語と英語:異なる点と似ている点(後半)」をお届けします。

今回ふれることのできなかった文法にもふれる予定です。

☆ ご意見・ご感想はこちら ☆

───┬───────────

└─→ https://rise.gr.jp/contact

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

メールマガジン「オノムの 英語の学び方 教え方」

○発行責任者:NPO法人リヴォルヴ学校教育研究所

○公式サイト:https://rise.gr.jp/

○問い合わせ:https://rise.gr.jp/contact

○登録・解除:http://www.mag2.com/m/0001574644.html

ライズタイム「災害時に必要なものをそろえよう!」~ライズ学園日記~

1月のライズタイムでは、「ライフラインがストップした時にどうするか?」をみんなで考えました。

今回は、災害が起き 3日間ライズ学園で過ごすことを前提に、本当に必要な物はなにか?他のもので代用することができるか?何個必要か?実際に準備でできることを食糧班・衛生班・生活復旧班の3班に分かれ、話合いをしました。

ワークは、1月のライズタイム(ライフラインがストップした時の対処法)で子どもたちが考えた災害グッズリストをベースにして進めました。

まずは、前回のワークのおさらいと今回のワークの説明をしました。

いつものことながら、子どもたちはみんな集中して説明を聞いています。

この一年間、”防災”をテーマにライズタイムをすすめてきましたが、みんなの真剣で前向きな姿勢にはいつも驚かされます。

そして、実際に話し合いのスタート!

食糧班は、Kaさん・Koくん・Keくん です。

食糧班では、災害時は、飲み水が貴重ということから、調理に水を使わない食品や洗う必要のない紙製の食器を使うことアイディアを考えだしていました。

Kaさんは、みんなが発言しやすいように質問するなどして、話し合いをリードしていました。

Koくんは、話合いが進むにつれて考えが深まってきて、「主食はみんなで分け合って食べられるものがいい。」と述べていました。

Keくんは、「乾パンは必要。でもその他に甘いものも必要。」と述べて、参考資料からビスコを選んで提案していました。

どの子も、ライズのみんなの三日間の食料と献立を考えなくては!と責任感をもって一生懸命に考えていました。

衛生班は、Rさん・Yくん・Sくん です。

お風呂が入れないことを、どう解決するか考えていた時、Rさんが「お風呂がないなら、シャワーをつくればいい。」と一言。周りの友達も、「うん。ビニール袋に水を入れて、つるせばシャワーができるんじゃない。」「そうしよう。」と子どもたちの話合いによって、現実のものになってきます。

しかし、水が貴重だということを話すと、「じゃあ、水のいらないシャンプーがあるよね。」とお風呂が入れない状況の解決策を次々に考えだしていました。

Sくんをはじめ、救急箱の整理も丁寧にしていました。

生活復旧班は、Yくん、Mさん、Sさんです。

Yくんは、「ライターは火力の強いターボライターのほうが役に立つじゃん。」などと持ち前の防災知識をもとに、積極的に話し合いをリードしていました。

Sさんは、購入せずにライズにあるもので代用できるものはないか?という観点で意見を述べていました。

Mさんは、他のメンバーから意見をもとめられると自分の意見を述べますが、他のメンバーが出した意見にもしっかり耳を傾けていました。

みんなで作ったリストを、スタッフでまた話し合い、来年度の災害時の避難グッズとして、ライズ学園に常備します。

〜1年間の振り返りと、防災カードづくり〜

次の週には、1年間の振り返りをしました。写真スライドを見ながら、来ていなかった子もしっかり復習。

避難経路マップも確認しました。

備えあれば憂いなし。

ライズのみんなは、どこで災害にあっても、落ち着いて自分の命を守り、他の命も守れる人になっていると思います。

1年間お疲れ様でした。

facebookで「Tips! for英語カレンダー」を紹介しています

英語カレンダーの進行に合わせて、英単語を効果的に身につけるために、子ども達にお話ししていただきたい Tips ! (ヒント / 秘けつ)を、face book で紹介しています。

“lamp ” はなぜ “L” なのか

いろいろな“鳴き方”

など、「へ~、そうなんだ!!」と思う話がもり沢山です。

お子さんに話すだけでなく、大人の英語雑学としても使えます。

是非ご覧ください。

✩リヴォルヴ学校教育研究所のFacebookはこちらから✩